近日,长田实践教育基地济水春秋历史文化博物馆顺利通过山东省文化和旅游厅设立备案批复,正式进入非国有博物馆序列,这是济阳区第3家备案成功的非国有博物馆。

济水春秋历史文化博物馆,位于济阳区济阳街道董家村长田实践教育基地,展览面积1000多平,博物馆以济阳地域历史文化为主线,馆藏文物涵盖:诰命圣旨、皇帝御批奏折、官府文书、民间契约、古代农耕实物、古籍善本、名人字画、信札、钱币、瓷器、古代碑刻等等,博物馆藏品种类丰富,在全省乡村博物馆里展品等级名列前茅。济水春秋历史文化博物馆深挖济阳地方历史文化,从黄河、农耕、地方名人、红色革命等多维度入手,把济阳地区悠久灿烂的历史文化向每一位参观者娓娓道来。

乡村博物馆:文化根脉的守护者与乡村振兴的助推器

在全面推进乡村振兴战略的背景下,乡村文化振兴既是“铸魂工程”,也是“动力源泉”。而乡村博物馆作为承载乡土记忆、活化文化遗产的重要载体,正逐渐成为连接历史与未来、文化与经济的纽带。

济水春秋历史文化博物馆,把优质的博物馆建在乡村,通过开展丰富的乡村研学游让孩子们在乡村的田野找寻到农耕的快乐,在乡村的博物馆里见识到家乡历史文化的博大精深,了解一代大儒张尔岐、尚书大人艾元徵等乡贤名人。还有像卢永祥这样从济阳走出去,对中国近代史有重大影响的历史人物,他在历史上对济阳的发展作出了巨大贡献。

“卢永祥专题收藏”是济水春秋博物馆的一大特色,截至目前博物馆共收藏与卢永祥相关文物上百件套,系统展现了卢永祥雄踞一方,波澜起伏的历史。博物馆内还收藏有古代各级文人、官员的书信,从秀才、举人、到进士、翰林,从济阳知县到山东巡抚、总督,尺牍传情,墨韵留光。

济水春秋博物馆还收藏有20多块唐、元、明、清、民国等各个历史时期的珍贵碑刻,多块石碑的文字记载填补地方历史文献记录空白,具有非常重要的历史价值。在博物馆农耕文化展区,展览展示大量石器、青铜农具、秦汉铁质农具和近现代传统农耕器具,展现了黄河流域农耕工具的演变进程。

博物馆展览配合基地农场丰富的农耕研学课程,让孩子们更立体直观的沉浸式体验我国农耕发展历史。比如在济水春秋博物馆我们能看到古老的脚踏式打稻机、手摇鼓风机、古老的砻子碾米装备,同时结合长田实践教育基地的水稻农耕课程,孩子们可以在田间直接上手使用这些百年前的老物件,另外还可以体验到博物馆复原的耒耜、耧车、汉代直辕犁、唐宋曲辕犁等古代农耕器具,来一场穿越式的农耕体验之旅。

坚持党建引领 赓续红色基因

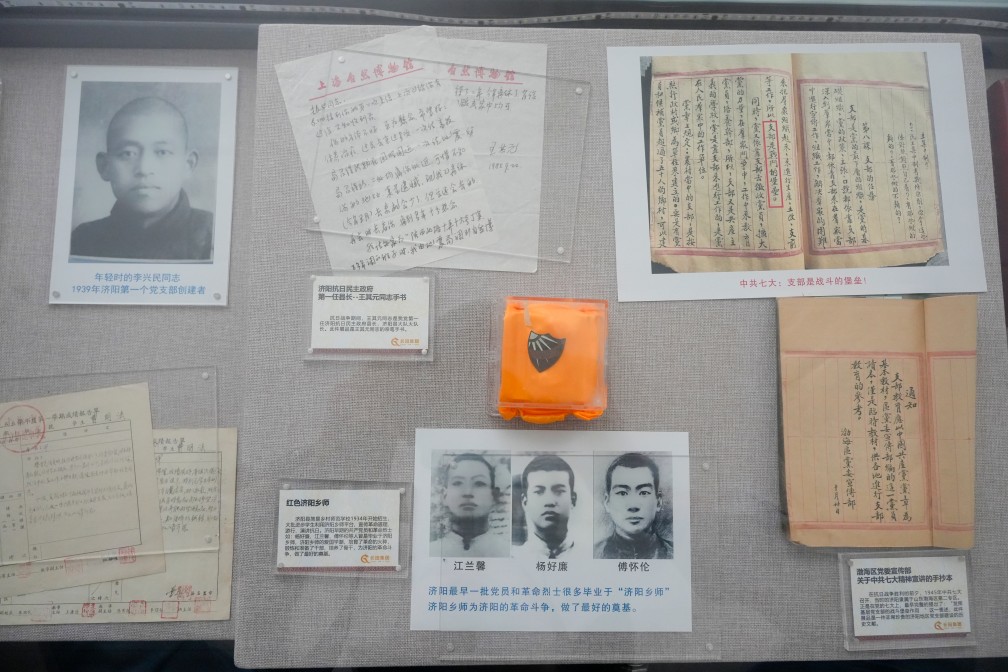

红色文献收藏助力革命精神传承

红色文献承载着中国共产党人的初心密码,长田实业以高度的社会责任感,历时十余载,系统收藏了济阳地区近现代地方志、红色档案、革命手稿等珍贵文献上百件套。例如:地方党委传达中共七大精神的手抄本、解放济阳城的负伤证书、济阳南下干部的档案等等。这些红色文献填补了很多地方革命史研究的空白,多项收藏和研究被多家革命纪念馆及官方党史研究专著引用,更是在新时代焕发出“存史、资政、育人”的独特价值,成为地方文化振兴的“精神引擎”。

习近平总书记关于文物和文化遗产工作的有关论述,其精义和要旨,就是要让文物和文化遗产“活起来”。早在2013年底,习近平在主持十八届中央政治局第十二次集体学习时就提出,“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。2022年5月27日,在主持十九届中央政治局第三十九次集体学习时,他再次强调:“让更多文物和文化遗产活起来,营造传承中华文明的浓厚社会氛围”。让文物和文化遗产“活起来”,就是要在提炼、转化、融合上下功夫,加强整理保护、研究阐释、提炼转化、展示利用、传承传播,最终实现“让文物说话,让历史说话,让文化说话”。

长田实业作为私营收藏单位,以“文化拾荒者”身份,填补历史叙事的缝隙,让多样的文化遗产免于被时间吞噬的命运。公司把高水平的博物馆建到乡村,实现馆藏文物和乡村研学游的最好结合。孩子们把在博物馆学到的、看到的,通过丰富的劳动实践,在乡村的田野上播种快乐的同时收获知识。博物馆和祖国的田野做到最好的融合,把乡村的快乐交给孩子。

我们相信,博物馆会成为乡村振兴的“文化芯片”,乡村博物馆不仅是老物件的陈列室,更是新思想的孵化器。它承载着“记得住乡愁”的期许,也肩负着“以文化人、以文兴业、以文塑旅”的使命。未来,我们需以更开放的视野、更创新的思维,让乡村博物馆从“文化地标”升级为“振兴引擎”,为乡村振兴注入持久的文化动能!