“要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。”2020年10月,习近平总书记在广东考察时的殷切嘱托,如同一束光,照亮了无数非遗传承人的前行之路。

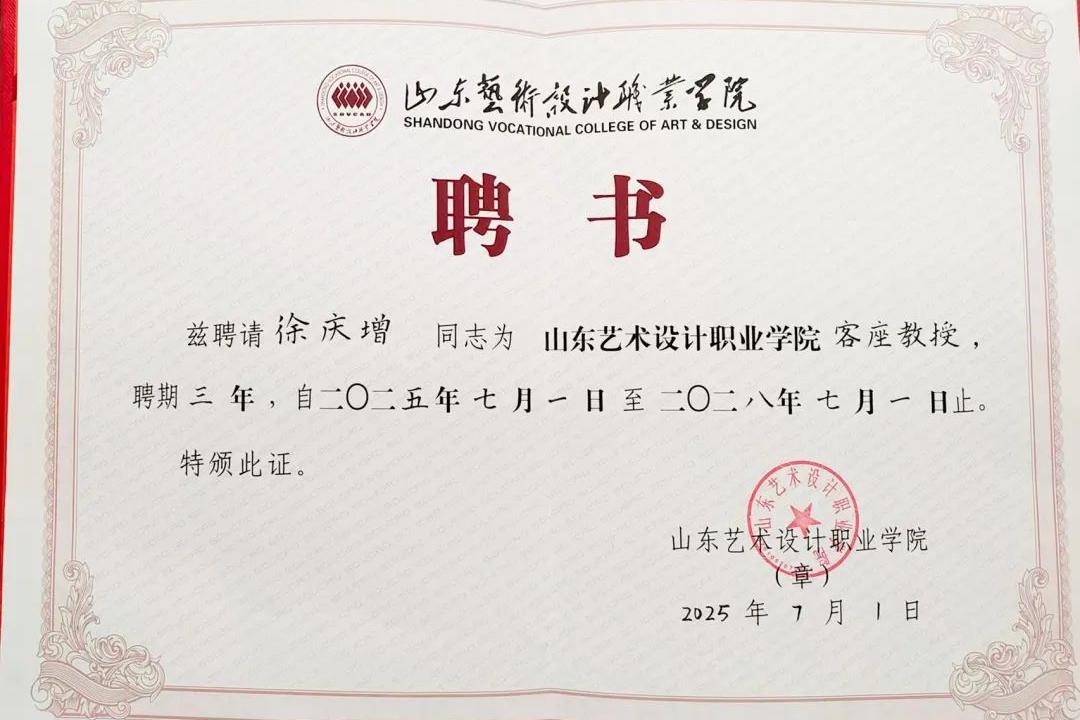

在黄河下游的济阳大地上,一位与黑陶相伴三十载的手艺人,正用坚守与创新书写着非遗传承的时代答卷——近日,济阳龙格黑陶省级非物质文化遗产代表性传承人徐庆增,正式被山东艺术设计职业学院聘请为客座教授,以匠人之姿踏上高等教育的讲台,为非遗传承注入新的活力。

匠心筑梦

黑陶是华夏先民的黑色诗篇,作为土生土长的济阳人,三十余载光阴里,徐庆增潜心研究黑陶,续写这光辉的诗篇。如今,他的作品早已超越实用范畴,成为兼具艺术价值与文化厚度的非遗名片。《龙腾盛世》以华夏龙为魂,将泥与火的淬炼推向极致。《福寿葫芦》造型圆润饱满,釉色沉郁如墨玉,无需多言,一抹玄色间,福气已悄然落定。《鼓子秧歌》则将田间地头的欢腾瞬间凝固于陶面,让人仿佛听见咚咚的鼓点,看见祖辈们在黄河边舞出的烟火人间。这些凝聚着心血的创作,不仅是他个人的艺术成就,更成为高校非遗教学中鲜活的教材。

徐庆增荣获省级非物质文化遗产济阳黑陶制作技艺项目代表性传承人、山东十大作品最具学术价值与国际视野的艺术大师、齐鲁乡村之星、济南市“ 陶瓷艺术大师 ”、济南工匠等荣誉称号。

文脉绵长

黑陶的故事,要从四千五百年前的龙山文化说起。在黄河与济水交汇的冲积平原上,先民们将取自黄河故道的细腻胶土,经过选泥、醒泥、拉坯、雕刻、阴干、渗碳等十余道工序,在龙窑中用烟熏火燎的古老技法,烧制出叩之有声,断之无孔的蛋壳黑陶。这些薄如蛋壳的陶器,不仅是新石器时代制陶工艺的巅峰之作,更见证了华夏文明的曙光初现。

时光流转至1988年,济阳县第一家黑陶厂在时任乡镇企业局局长韩廷章的推动下成立。从最初的手工捏制到后来的机械辅助,从单一的日用陶到多元的艺术陶,济阳黑陶产业在十年间发展到七家企业,产品远销国内外,让沉睡四千年的黑陶重新绽放光彩。

90年代初济阳黑陶匠人正将黄河淤泥揉捏成乌黑发亮的器皿,图片来源自济阳融媒

1993年,济南市黑陶工艺制品厂全体干部职工留念

然而,随着市场变迁与传统工艺的式微,2010年后,济阳黑陶企业陆续关停,到2018年,仅剩一家作坊在勉强维持。转机出现在2019年,长田实业董事长张勇了解到黑陶的困境,毅然注资成立济南龙格黑陶艺术研究院。“这不是简单的商业投资,而是对文化根脉的守护。”他的话坚定而有力。研究院成立六年来,不仅系统整理了龙山黑陶的传统工艺,更联合高校开展课题研究,让古老技艺与现代科技碰撞出新火花。

守正创新

走进龙格黑陶研发生产基地,便可以看到的是一派生机盎然的景象:宽敞明亮的工坊里,年轻的学徒正跟着师傅学习拉坯,泥料在转盘上旋转出优美的弧线;展厅中,既有复刻的龙山古陶,也有融入现代设计感的茶具、摆件;研学教室里,孩子们正用陶泥制作生肖雕塑,脸上沾着泥点却笑得格外灿烂。

“我们不仅要让黑陶‘活’下来,更要让它‘火’起来。”张总介绍道。近年来,我们坚持传承+创新双轮驱动:一方面,建立传帮带机制,由徐庆增手把手培养技术骨干;另一方面,与高校合作,开发黑陶艺术设计专业课程,推出镂空鱼形熏香炉等创新产品,多次在各大展览交流活动中亮相。

更令人欣喜的是,黑陶产业连同长田实业其他乡村振兴产业正在成为乡村振兴的“黑色钥匙”。基地每年接待5万余名中小学生开展研学活动,让孩子们的课本知识在指尖触摸中活起来;同时,壮大村集体收入,带动村民年增收超40万元,让董家村从市级贫困村蜕变为全国文明村。

未来可期

从龙山文化的陶火到今天的非遗传承,从手工作坊的坚守到高校课堂的创新,龙格黑陶用六年时间写就了一个传统与现代和解的生动故事。

当夕阳的余晖洒在董家村的黑陶工坊上,窑炉里的火苗仍在跳动。这簇延续了四千五百年的文明之火,正以年轻的姿态、创新的活力,向着更广阔的未来,生生不息地燃烧下去。